拱象科技组建芯片研发小组并聚焦于智能技术框架芯片的研发,尤其是在多模态物联网(IoT)核心框架的新架构方向,这一战略布局具有重要的产业意义和技术前瞻性。以下从多个维度分析其潜在影响和发展方向:

1. 战略背景与行业趋势

-

物联网的异构性需求:随着边缘计算和AIoT的普及,传统通用芯片难以高效处理多模态(视觉、语音、传感器等)数据的实时融合与分析。拱象科技可能瞄准这一痛点,通过专用架构提升能效比。

-

垂直整合优势:若拱象已有物联网平台或终端设备业务,自研芯片可降低对第三方供应商(如英伟达、ARM)的依赖,同时优化软硬件协同(类似苹果M系列芯片的逻辑)。

-

政策与市场驱动:中国在半导体领域的自主可控需求迫切,叠加“东数西算”等政策对边缘算力的需求,专用芯片市场空间广阔。

2. 技术方向猜想

-

多模态融合架构:

-

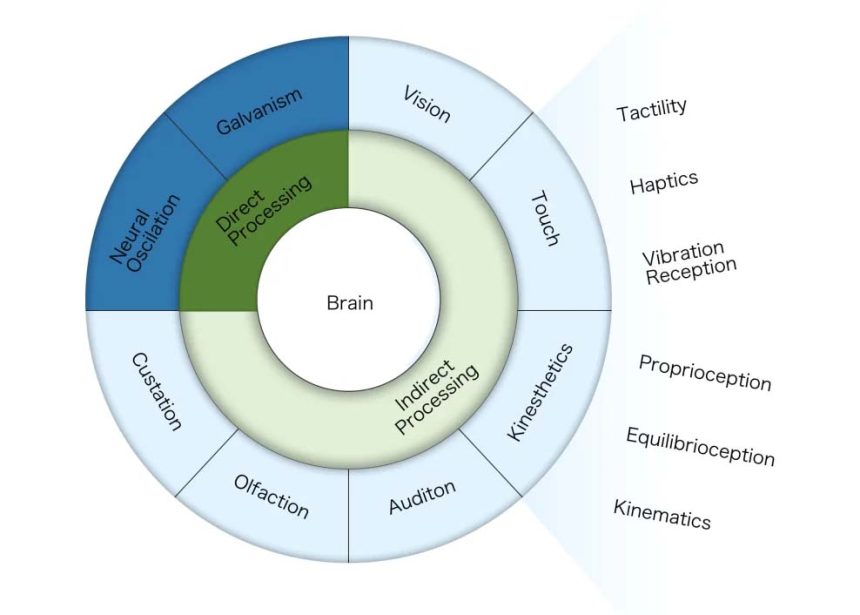

异构计算单元:集成NPU(神经网络处理器)、DSP(数字信号处理器)和可编程逻辑单元,分别处理AI推理、信号预处理和灵活算法负载。

-

低功耗设计:采用FD-SOI或chiplet技术,平衡性能与能耗,适应边缘设备场景。

-

标准化接口:可能支持主流物联网协议(如MQTT、LoRaWAN)和开源框架(如TensorFlow Lite),降低开发者门槛。

-

-

核心创新点:

-

动态重构能力:通过硬件级动态调度,实现同一芯片适配不同模态任务(如从语音识别切换到图像分析)。

-

安全架构:内置TEE(可信执行环境)或物理不可克隆函数(PUF),保障物联网终端数据安全。

-

3. 潜在挑战

-

研发投入与周期:芯片设计需长期资金支持,尤其是先进制程流片成本高昂(如7nm工艺单次流片费用超3000万美元)。

-

生态壁垒:需构建工具链(编译器、SDK)和开发者社区,与既有生态(如ARM、RISC-V)竞争。

-

专利风险:需规避现有巨头的知识产权壁垒(如高通的无线通信专利、英伟达的AI加速架构)。

4. 商业化路径建议

-

初期聚焦垂直场景:选择高价值领域(如工业物联网的预测性维护、智能家居的中控设备)落地,积累案例后再横向扩展。

-

合作模式:

-

与晶圆厂绑定:联合中芯国际等国内代工厂,确保产能并优化工艺适配。

-

开源硬件策略:参考RISC-V开放部分IP,吸引学术界和中小企业采用。

-

-

政策红利利用:申请国家“十四五”集成电路产业扶持基金,或参与地方政府的“芯火”项目。

5. 长期影响

若成功,拱象科技可能:

-

重塑物联网价值链:从设备商升级为“芯片+平台”方案商,提升毛利率(参考华为海思模式)。

-

推动行业标准:其新架构可能成为多模态边缘计算的事实标准,尤其在中文市场。